history of matsuya

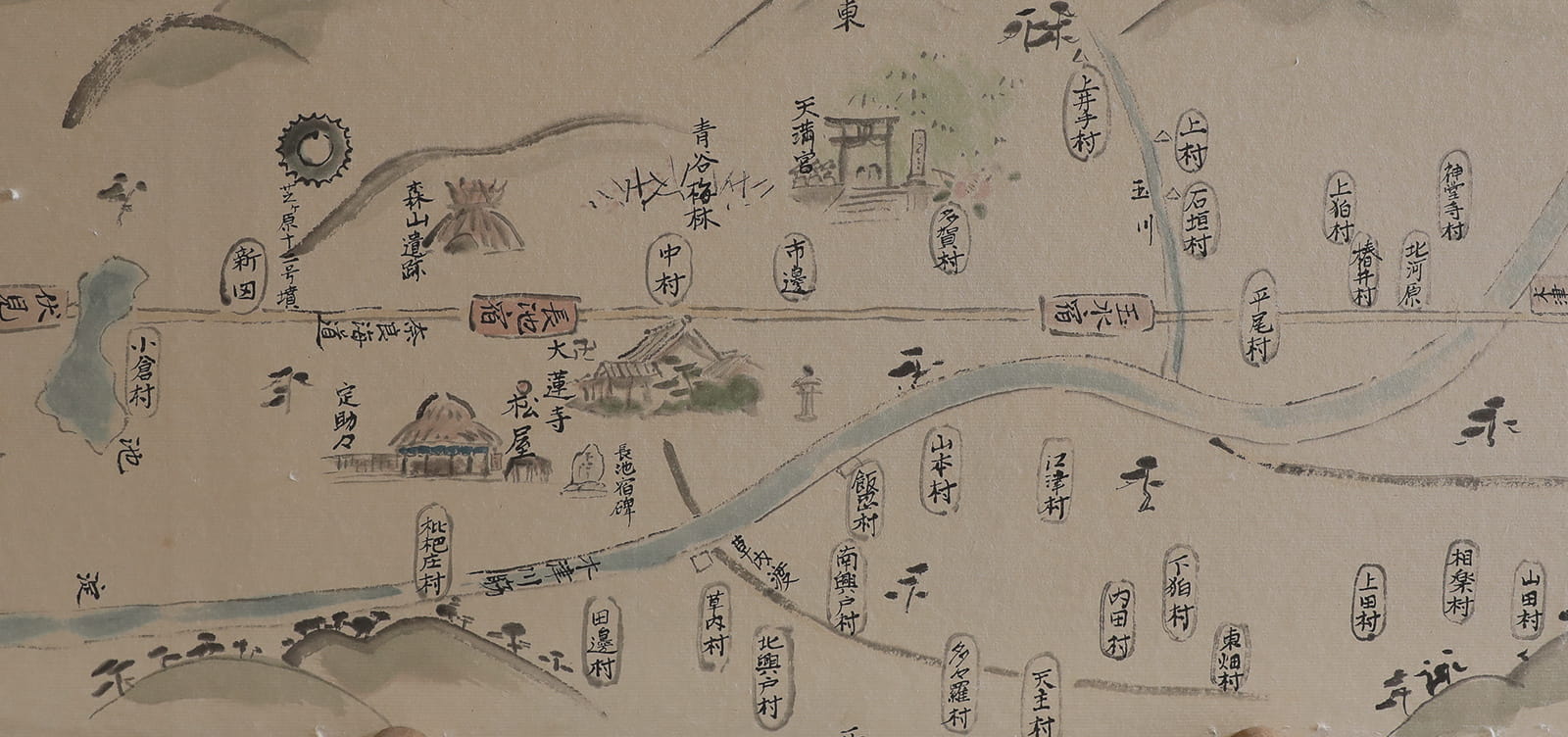

松屋がある「長池」は、豊臣秀吉の時代に整備された大和街道 (伏見から奈良への街道)の宿場の一つでした。 実は「五里五里の里」と呼ばれる場所は、 ちょうどこの宿場町・長池のことで、長池はいわば"城陽の中心地”。 街道には役人や商人たちが忙しく行き交い、 旅籠や茶店が軒を連ねており、 実は、松屋は最初それら旅籠のひとつでした。

その屋号は元禄末(1700年頃)の文献に見出すことができます。 しかし、明治29(1896)年の奈良鉄道(現:JR奈良線)の開通により、 長池宿は急速な衰退に見舞われることになります。 そんな逆風のなかで松屋の当時の主人は新しい事業を模索し、 松屋は明治末に和菓子司として新しく生まれ変わりました。 以来、地元の方からのご愛顧をいただき、 伝統をふまえつつ新しい和菓子作りに挑戦を続け、 “進化し続ける老舗”として日々精進を重ねています。

-

元禄末

(1700年)旅籠として開業

-

明治29年代

(1896年)奈良鉄道(現JR奈良線)の開通

-

明治末

(1910年ごろ)和菓子司として開業

-

平成29年

(2017年)新ブランド「旅籠屋利兵衛 寺田本店」オープン

-

令和5年

(2023年)新事業「菓ノ路」オープン

-

令和5年

(2023年)「松屋 本店」リニューアルオープン

kodawari 松屋のこだわり

みせづくり

お客さまに喜んでいただける商品の品質に見合った最高の接客で。『店舗は人なり』店舗は人と同じく生き物であり、顔であることを忘れず、常にお客さまの立場に立って物事を考える接客をいたします。同時に、広い視野で時代とニーズを捉えて対応できる柔軟性を持ち、お客さまが気持ちよくお買い物していただける店づくりを行ってまいります。

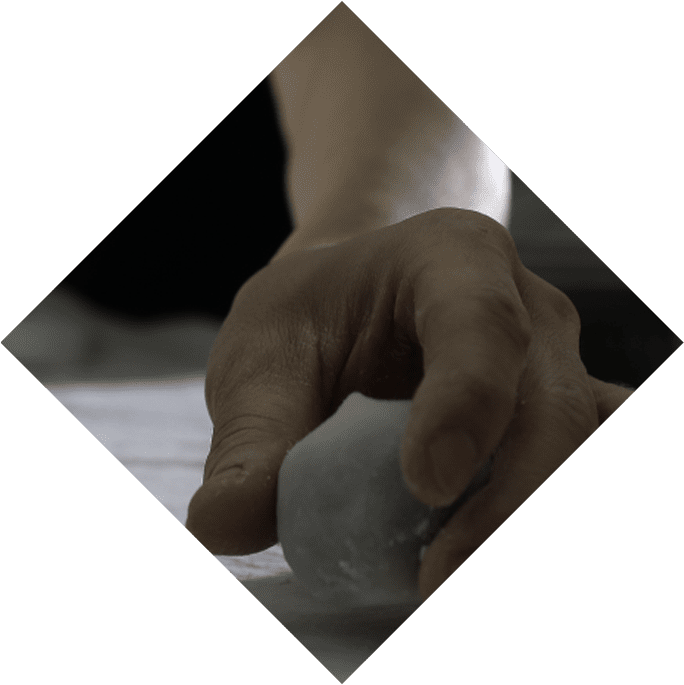

ものづくり

商いの基本である”ものづくり”は先人より受け継がれた伝統的な技です。

そのことに日々感謝し、 愛情を注ぎ、菓子道に精進することを心がけます。

常にお客さまの喜びや感動の顔を思い、ものづくりに持てる技術と集中力を注ぐ努力を惜しみません。

魅力ある菓子を作り、さらに進化させて行くためには、自分に妥協せず、ものづくりに日々挑戦いたします。

ひとづくり

同じ職場で働く仲間たちとともに成長できることは非常に幸せなことです。

店で働くすべての従業員が、店舗の顔である以上、一人ひとりが「自分が変わることによって店も変わるのだ」 という自覚を持ち、行動することが大切です。

ひいてはそれが従業員個人のスキルアップを促し、結果として店舗の成長につながり、よりよいものをお客さまにご提供できるようになると信じるからです。